「現場感」を大切に、科学技術を社会へ実装していく笑顔のひと

シンガポールで育ち、イギリス、ドイツ、アメリカでサイエンスを学び、日本へ。世界を舞台に育った教育開発事業部の櫻井はるかは、「科学技術を社会へつなぐ現場」を求めて、リバネスにたどり着いた。多様な文化に触れてきた彼女が考える「橋渡し」とはどういったものか。これから彼女はどういった挑戦をしていきたいと考えているのか。

櫻井はるか(Haruka Sakurai)

イギリスImperial College London修士課程修了(化学修士)。在学中は有機・無機・物理化学を3年間学び、修士はアメリカのMassachusetts Institute of Technologyで魚のワクチン摂取用のマイクロニードルについて研究。2023年1月、当時リバネスのグループ子会社であった研究型ベンチャー投資に特化したリアルテックホールディングス株式会社(現:UntroD Capital Japan株式会社)に新卒入社。その後、出向期間を経て2024年4月にリバネスに入社。教育開発事業部に所属。

世界を飛び回って育った“地球人”

ーはるかさんといえば、いつも弾けるような笑顔の印象があります。

ありがとうございます。子どもの頃から基本的にポジティブなんです。小学生の頃は「クラスで一番笑い声がうるさい」と言われていました。落ち込むことももちろんありますけど、基本的に「笑う・食う・寝る・歌う」でリセットできるタイプです(笑)。

― 周囲を明るくする笑顔、素敵です。さて、改めて、これまでの経歴を教えてください。

生まれは東京ですが、生後6か月でシンガポールに渡りました。高校卒業までシンガポールで育ち、大学はイギリスのインペリアル・カレッジ・ロンドンへ。在学中にドイツで1年間インターンをして、修士研究はアメリカ・ボストンのマサチューセッツ工科大学で行いました。2022年に修士を取得後、日本で就職をして、現在に至ります。

ー世界を飛び回っていますね。

はい。ただ、「いろんな国に住んでみたい」という思いがあったので、自分の中では自然な流れでした。そして、シンガポールではインター校に通っていたのですが、そこでは色んな国籍の学生がいることから、「あなたはどこの国の人?」よりも「あなたは地球人として何をするか?」を自分のアイデンティティーとして持つ方が大事だという考え方でした。だから「日本人である前に、地球人である」という感覚が小さい頃からありました。

化学の面白さに出会い、科学の力を信じた学生時代

― 専攻は化学だそうですが、化学に興味をもったきっかけは?

「Why Chemistry」と「Why Science」の2つの側面があります。

「Why Chemistry」の方は、中学の授業で「ブルーベリーはなぜ青いのか?」というテーマを扱ったんです。そのとき初めて、色は物質の電子構造と光がどう関わるかによって決まるということを知りました。分子の中の電子がどれだけ“高い階段”にジャンプできるかで吸収する光の波長が変わり、吸収された反対側の波長が色として見える。例えば、ブルーベリーはオレンジ・黄色レンジの波長を吸収し、その結果、反対側の青が見える色として残る。人参がオレンジ、ラズベリーが赤いのも同じ仕組みです。

自分が見える世界で当たり前と思っていた事にもちゃんと理由があるんだと知って、「ワオ!」と(笑)。一気に心を掴まれました。仕組みを理解し、自分なりに仮説を立てて検証できるのがすごく面白いと感じて、化学に興味がわきました。

ーでは「Why Science」の方は?

化学の面白さを感じたのが「Why Chemistry」だとすると、「Why Science」は「科学技術が社会を動かす力になる」と知った瞬間です。

高校の物理の授業で核融合を学んだとき、たった1グラムの水素から約100バレル分の石油に相当するエネルギーが生まれることを知って、ものすごく衝撃を受けました。 「科学がすでにこのレベルの可能性をもっているなら、それを社会に実装さえできれば、エネルギーや食料課題、それだけでなく貧困や戦争といった課題でさえ解決できるんじゃないか」と考えたんです。

― そうして進学した大学で、特に印象に残っていることはありますか。

イギリスでは理論を、ドイツでは精密さを、アメリカでは自由さを学びました。特にアメリカで受けた起業学の授業が印象的で、技術が社会に出る過程で生じる「The Valley of Death(死の谷:新規事業やスタートアップが、製品化・事業化の段階で直面する資金繰りや事業拡大における困難な壁のこと)」という言葉を初めて知りました。

研究は進んでいても、社会に届かず消えていく技術がたくさんある。「科学にはすごい可能性があるのに、実際にはそれが社会に実装されていないんだ」と強く思いました。そして、それは研究者が悪いのではなく、技術を支援するエコシステムが不足しているからなのだと。科学を「進める人」だけでなく、それを「社会へつなげる人」が必要なんだと思いました。

「科学技術を支援するエコシステムを創る側に立ちたい」

― 日本に帰り、ベンチャーキャピタルに就職されましたが、そもそも日本での就職を選ばれたのはなぜでしょう。

「日本人だから日本に帰って暮らしてみたい」というシンプルな理由もありますが、それ以上に、日本の科学技術をもっと世界に発信したい、もっと言えば「知らしめたい」と思ったからです。

そして、高校時代に感じた「科学技術が社会を変える可能性」と、大学で学んだ「実際には多くの技術が社会に届かず消えてしまう現実」。そのギャップを埋めるには、研究を支援し、社会へ橋をかける仕組みが必要だと思いました。そんなときに出会ったのがベンチャーキャピタルという存在です。研究や技術の「種」を見つけ、投資や仕組みづくりを通じて社会に羽ばたかせる。「科学技術を支援するエコシステムを創る側に立ちたい」と思い、ディープテックに特化したリアルテックホールディングス(現・UntroD Capital Japan)を就職先に選びました。

― そこでどんな仕事を?

新規投資先やファンドレイズ候補先の調査、LP(Limited Partner)と投資先の事業連携を目的とした海外視察ツアーの企画運営などを担当していました。また、投資家や企業との面談の場にも同席させてもらいました。

色んな経験をすることができたのですが、なんというか、「もっと現場にいたい」と思うようになり・・・。そんな時に、リアルテックホールディングスの代表取締役であり、同時にリバネスの代表取締役グループCEOでもある丸さんから声をかけていただき、リバネスに出向することになりました。

― リバネスに出向を決めた理由は何でしたか。

例えばリアルテックの投資先のスタートアップが「海外展開をしたい」と言った際、スピーディーにその案件が動いていたり、MOU(基本合意書)が締結されていたりする時、蓋を開けてみると、そこにはいつも裏にリバネスがいたんです。「あぁ、現場で案件を前進させているのはリバネスなんだ」と強く思いました。

実際にリバネスの執行役員の武田さんやグループ開発事業部長の上野さんと一緒に海外プロジェクトに関わった際に、現場で動き結果を出している姿を見て、「カッコいいな」とも。私が求めている「現場」はリバネスにあるんじゃないか、そう思いました。

― 出向して、求めている「現場」を感じられましたか。

はい。リアルテックもたくさんの学びがありましたが、リバネスでは毎日が新鮮で、現場を動かしている実感がありました。そして、笑っている時間が増えたなとも思いました。やりたいことに挑戦できて、たくさん失敗もしましたが笑顔でいられる。より自分らしくいられる場所が見つかったと思い、リバネスに転籍することを決めました。

日本と海外をつなぎ、「リバネスを最大化」したい

― 2023年4月のリバネス転籍から、これまでに特に印象に残っているプロジェクトを教えてください。

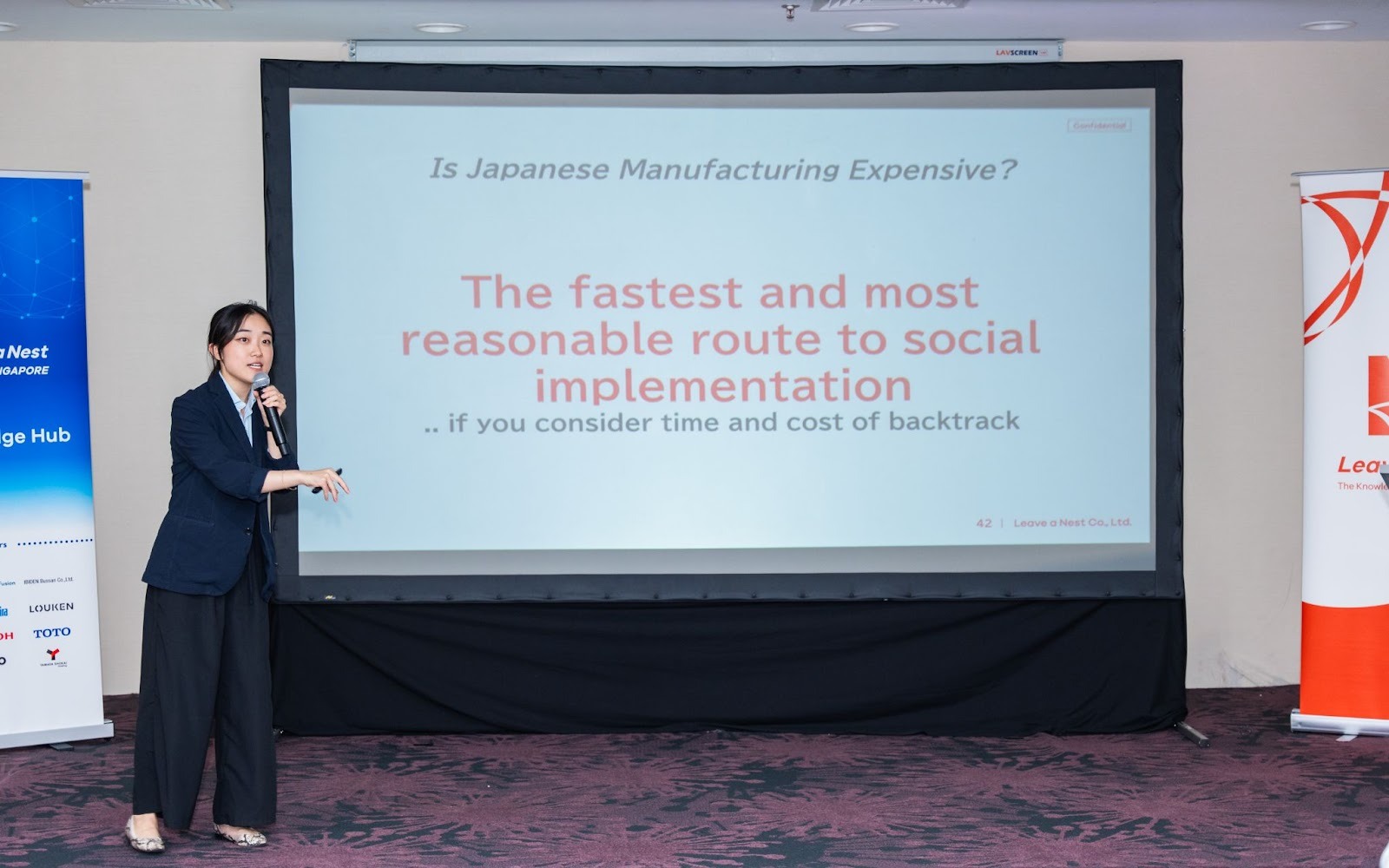

最初の1年は製造開発事業部に所属していたのですが、その際に老舗のものづくり企業さんと一緒に取り組んだ「日本式ものづくりを海外ベンチャーに伝えるプロジェクト」です。マレーシアやシンガポールなどのスタートアップに向けて、日本の製造業の考え方や姿勢を伝える講義を担当しました。製造の「せ」の字も知らない中、2時間の英語の講義を作るのは、最初は不安でしたが、「自分だからこそ伝えられることがある」と腹をくくって臨みました。

講義を終えたあと、参加者の方から「図面の書き方だけでなく、日本の“ものづくりの哲学”が伝わった」と言ってもらえたとき、本当にうれしかったです。100年にわたる歴史をもつ日本の老舗企業が大切にしてきた価値観を海外に橋渡しできたんだな、と大きな達成感につながりました。

― やり切った感が伝わってきます。

そうですね。できなかったことの多さが逆に学びになりました。講義をゼロからつくるのは本当に難しくて、最初は自分でも「これは無理かも」と思う瞬間がありました。ものづくりの知識も乏しい中で、どうすれば伝わる講義になるのか、何度も試行錯誤を重ねながら準備を進めました。

その過程で、先輩方が本当に支えてくれたんです。それぞれの得意分野を持ち寄って、チームで一つの成果をつくり上げたプロジェクトでした。完成までの時間は決して楽ではなかったけれど、その分、プロジェクトメンバーを心から信頼できたし、「チームでやり切ることの強さ」を実感しました。

― リバネスの一番の魅力は何だと思いますか。

やっぱり「人」ですね。リバネスの人たちは、厳しくても必ず相手の成長を考えています。チームの誰もが「自分ごと」として動いている。

先ほどお話したプロジェクトでは、グループCEOの丸さんも講義内容を作り上げる部分を一緒に考えてくださって。代表が隣で同じ温度で挑んでくれる会社って他にないと思います。

― 今後、挑戦していきたいことを教えてください。

日本と海外のグループ会社をより強くブリッジして、リバネス全体としての力を高めていきたいです。各国のチームが互いの強みを生かしながら、アイデアや仕掛け方を行き来させられるような関係をさらに築き、リバネスを最大化できればと。

世界のさまざまな場所で過ごしてきた私だからこそできる「橋渡し」があると思っていて、それを進めていきたいです。

◆◇◆リバネスは通年で修士・博士の採用活動を行っています。 詳しくは採用ページをご確認ください。