「魔法のようなワクワクする体験」を生み出していくひと

教育開発事業部の大島友樹は、幼少期から読書に親しみ、物語の世界を楽しんだ。大学に進学してからは「『物語の世界に入り込む体験』をつくりたい」という思いから、謎解きイベントやワークショップを開催。大学院では、遠隔地同士のコミュニケーションをテーマに研究を行った。そんな彼は今、リバネスの実験教室を舞台に、ストーリー性のある学びの場を作り出している。彼はなぜリバネスに入社し、ここからどのような挑戦をしていきたいと考えているのか。

大島 友樹(Tomoki Oshima)

東京工業大学大学院工学院経営工学系 修士課程修了(工学修士)。在学中は人の感情とHCI(Human Computer Interaction)の研究を行う。2024年にリバネスに入社し、教育開発事業部に所属。

「物語の中に入り込む体験」をつくりたい!

–大島さんは幼少期から本が大好きだったと聞いています。

毎週10冊ほど図書館で借りてきて、さまざまなジャンルの本を読んでいました。特に好きだったのはファンタジーものです。

なかでも『マジック・ツリーハウス』というシリーズが大好きでした。これは、兄妹が魔法のツリーハウスを使って、恐竜が生きていた時代や古代エジプト、アフリカのサバンナなどに時空旅行をする物語です。色んなところを冒険してるようなワクワク感が楽しくて、当時30巻ほど出ていたシリーズを夢中になって読みました。

中学生になると、自分も創作活動がしてみたいと思い、レゴブロックで作ったフィギュアをコマ撮りしてアニメを作ったり、映像作品用の曲を作ったりしました。頭の中にあるアイデアが形になることが楽しくて、今でも3DCGのソフトを使って動画や絵本を作っています。

–物語や創作に親しみながら成長してきたんですね。その経験は、高校卒業後の進路決定にも影響しましたか?

「物語の中に入り込む体験」を作ってみたいと思い、進学先を探しました。幼い頃に夢中になった『マジック・ツリーハウス』のようなワクワクする冒険を現実でも体験してみたかったので、自分で作れないだろうかと思っていたんですね。

それと、僕はコミュニケーションに対してどうも苦手意識があるので、創作を通して会話や交流のきっかけを作りたかったんです。

–創作を通すと会話のきっかけが作れるのですか?

コニュニケーションへの苦手意識というのは、人との会話に自信がもてなかったり、すでにグループができているところに入っていくことに対する抵抗感などです。でも、謎解きイベントに参加してチームメイトと協力すると、それが会話のきっかけになり、会話が苦手な僕でも楽しい時間が過ごせたんです。

–これらを満たす進路を探したんですね。

はい。とはいえ、当時は「物語の中に入り込む体験」をどう作れるか、そのために何を学べばいいのか、まだ具体的なイメージは固まっていませんでした。そこで、VRやメディアアートのような「情報っぽいもの」を学べる学部なら近いのではないかと思い、静岡大学情報学部に進学しました。

静岡大学の行動情報学科では、プログラミングやAIを使ってデータアナリティクスを行い、データを使ったビジネスプランニングが学べます。プログラミングはVRコンテンツやメディアアートの制作に、ビジネスプランニングはイベント運営に応用できるかもしれない。そう考えたんです。

–大学生活の中で印象に残っているプロジェクトや学びはありましたか?

スタンプラリー形式の謎解きイベントを企画して、大学祭で開催したことです。参加してくれた子ども達が、僕が作った物語や設定を楽しんでくれて、その姿にすごく手応えを感じ、もっと体験型のイベントをつくりたいと思いました。

そういった思いから、イベントの企画だけでなく、モーションキャプチャーを使ってアバターを動かし、絵本の中に入り込める親子向けのワークショップも開催しました。

–その後、東京工業大学大学院の経営工学科に進んでいます。

謎解きイベントの開催や絵本を使った親子向けのワークショップを開催するなかで、「もっと良い体験を作りたい」「もっと良い感情を生み出すためにはどうすればいいのかな」と考えていました。研究を続けたいという気持ちも強かったので、大学院に進みました。

–大学院進学にも「物語の中に入り込む体験づくり」への思いがあったのですね。

そうですね。大学院では、擬似触覚という現象を使って、離れた場所にいる人とオンラインでタッチできる装置を作り、親密さや信頼がどのように変化するのかを研究していました。擬似触覚は、目の錯覚によって映像に触覚を感じる現象です。ただ、画面を通して手と手を合わせるだけなんですけど、実験に参加してくれた人の半数は、相手の手を触ったような感触を感じたそうです。この現象をコミュニケーションに活かせないかと考えて研究していましたが、学部時代とは違い、原理や現象を研究できたことは良い経験になりました。

「子ども達をワクワクさせる場作り」と「素でいられる環境」に魅力を感じた

–修士課程修了後にリバネスに入社。リバネスをどこで知ったのでしょうか。

大学と大学院の教授から勧められたのが、リバネスとの出会いです。

修士課程修了後は、自分の研究を活かしながら体験全体をデザインする仕事をしたいと考え、UI/UXデザイン領域を中心に就職活動をしていました。ただ、なかなかピンとくる企業に出会えませんでした。職種も自身のやりたいこととイメージが合致しないことも多く……。

それに、採用面接にも苦労しました。緊張や苦手意識から上手く話せないことが多かったんです。そんな中、大学と大学院の教授から「リバネスを受けてみたら」と勧められました。僕のことを知ってくださっている2人の教授から勧められたので、それならばと思い、応募しました。

–リバネスの入社試験を受けて、どんな印象を受けましたか。

事業内容を聞いて、興味がわきました。リバネスは子ども向けにサイエンスの魅力をわかりやすく伝える出前実験教室を実施しています。参加者の子ども達に楽しく学んでもらうためには、仕掛けや工夫が必要です。そういった仕掛けは、自分が経験してきたイベントやワークショップづくりに通じるものがあるのではと感じました。自分の強みが活かせるだろうなと思いました。

また、面接での話しやすさにも安心感をおぼえました。先ほど話した通り、僕は面接が苦手でいつもガチガチに緊張していたんですが、リバネスの面接では皆さんが気さくに「もっと自分の話をしてよ」と言ってくれたので、物語や創作の話ができました。そうしたらとても面白がってくれて。面接なのにすごく楽しく話せたんです。

–実験教室という場作りやコミュニケーションがとりやすい雰囲気に、魅力を感じたんですね。

そうですね。実験教室は教育事業ですが、ゲームやワークショップとしての側面もあると思っていて。子ども達に楽しく遊んでもらい、学びや経験を持ち帰ってもらう。それは僕が実現したいと思い続けてきた「物語の中に入り込む体験」に通じるものがあると思います。

すごろくや透明マントを使って、遊びと学びを届ける

–2024年にリバネスに入社して以降、大島さんは教育開発事業部で実験教室の開催に関わっています。印象的だった実験教室はありますか?

自分が企画を出して開催した「透明マント」の教室ですね。子どもたちにリバネスの特別研究員になってもらい、「アニメの道具のような透明マントを作ろう!」という企画です。「レンチキュラーシート」や「再帰性反射シート」という光を操る素材を使うのですが、光の屈折という物理現象と、ものを見落とす認知という心理的現象を組み合わせたところが特徴で、ミッションをクリアしながら「ものが見えなくなるメカニズム」を学んでもらいました。

準備は大変でしたが、「研究所のエージェント」というストーリー性を盛り込んで教室を企画したので、やりがいを感じましたし、教室の最後には「遊ぶために学ぶと、全てが遊びになる」という僕が大切にしているメッセージを伝えることもできました。

実験教室で使ったシート。光の屈折で後ろに立つ人の姿は見えず、ブラインドが透けているように見える

–その他にも、「健康」をテーマにした実験教室にも関わっていましたね。教材として作っていた「けんこうすごろく」は、大島さんの創作経験が活かされていて素敵でした。

ありがとうございます。これも、ストーリー性を意識しながら制作に関わりました。

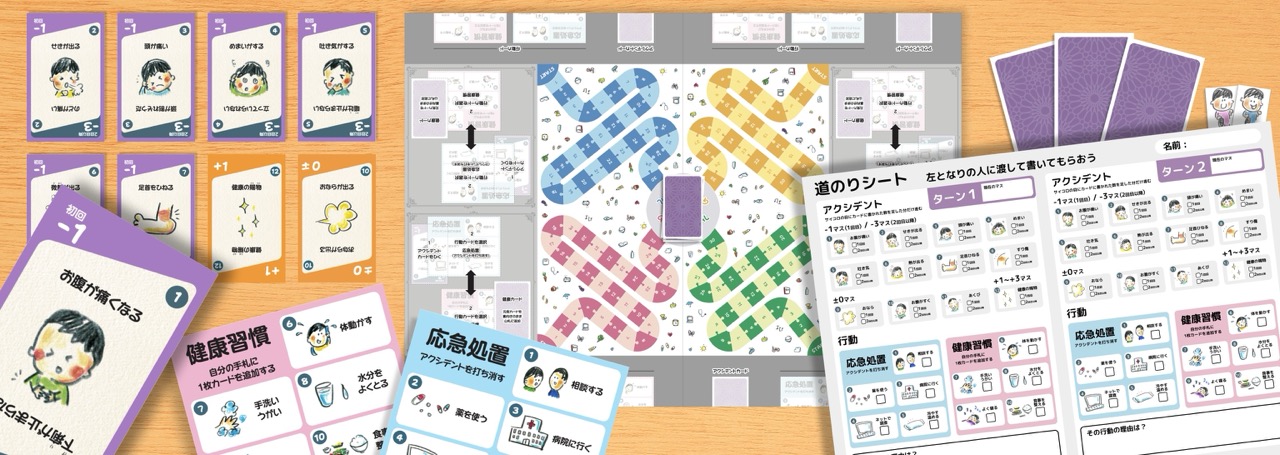

制作に関わった「けんこうすごろく」。ゲームでは、「体を動かす」などのカードを使い、「めまい」などのアクシデントを打ち消していく。コマを進めながら、自身の選択の積み重ねが健康をつくるということを体験する仕組み

サイエンスを使って「魔法のようなワクワク体験」を生み出す

–今後、実験教室で取り扱いたいテーマはありますか?

遊園地やテーマパークが好きなので、いつか現地で実験教室をやってみたいです。例えば、ジェットコースターの前で物理の実験をした後に、みんなでコースターに乗って物理法則を体験してみるとか。そういった遊びの中に学びが含まれている教室を開いてみたいです。リバネスは遊園地を運営する会社や、アトラクションなども作る町工場とも繋がりがあるので、いつか実現してみたいです。

–最後に、リバネスで取り組んでいきたいことを教えてください。

サイエンスを使って、「魔法みたいなワクワクする体験」を生み出す人を増やしていきたいです。僕の根底には「誰かの想像を超えるほど、ワクワクするような体験を作りたい」という思いがあります。これからも体験を生み出していきたいし、最新の科学技術にただ触れるだけでは魔法のように見えない体験も、人の心理やその触れ合い方まで含めて設計すれば、本当に魔法のような体験になるはずです。そうしてワクワクを作っていくような人が増えていったらいいなと思っているんです。

もうひとつ、社会科学に興味をもつ子どもたちの研究も応援していきたい。リバネスのメンバーには自然科学の背景をもつ人が多いのですが、僕は社会科学に近い領域で研究をしてきました。同じサイエンスでも、研究方法や対象が違うので、経験を活かして社会科学に興味を持つ子ども達をサポートしていけたらと思っています。

◆◇◆リバネスは通年で修士・博士の採用活動を行っています。 詳しくは採用ページをご確認ください。